In Praise of Dependent Arising || 緣起讚

རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། 《緣起讚》 宗喀巴大師造 In Praise of Dependent Arising By Je Tsongkhapa Xưng tán duyên khởi Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display (or hide): 請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示(或隱藏)功能: བོད་ཡིག་ | Tibetan Text | 藏文, 中文 | Chinese Text, English Text | 英文, Tiếng […]

In Praise of the Twelve Deeds of the Buddha || 世尊佛陀十二相佛行讚頌

Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display (or hide): 請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示(或隱藏)功能: བོད་ཡིག་ | Tibetan Text | 藏文, 中文 | Chinese Text, English Text | 英文, Tiếng Việt | Vietnamese | 越南文 ༄༅།།མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ། 世尊佛陀十二相佛行讚頌 In Praise of the Twelve Deeds by Ārya Nāgārjuna […]

供曼陀羅法開示 初步測試版 || Teaching on Mandala Offering

目錄 Add a header to begin generating the table of contents Scroll to Top Table of Contents || 目錄 Add a header to begin generating the table of contents 供曼陀羅法開示 怙主 果碩仁波切講授 龍樹菩薩於《六十如理論》說:「此善願眾生,集修福智糧;獲得由福智,所出二殊勝」,用這一個偈頌來解說,所有的眾生都是想得到安樂,不想得到痛苦,而最究竟圓滿的安樂就是證得佛陀的果位。要獲得解脫成佛果位的方法,就是要累積福德智慧的資糧,圓滿福智二資糧,即可證得佛的法身和色身。 在經典裡面也有這樣的說明,我們要證得空性的智慧,必須要有福德智慧資糧當做依靠。如果没有圓滿這二種資糧,是没有辦法圓滿證得空性的智慧。福慧二資糧不夠圓滿則無法成就圓滿的佛果位,亦即不能證得圓滿的空性。另外一個講法就是如果未能圓滿二資糧則不能斷除一切煩惱和過患,也就無法成就佛的法身和色身。 我們修持的次第要累積智慧資糧,經由對空性義理的理解,聞思生起:聞所得慧,思所得慧;進而修所得慧,乃至我們現證空性。在五道[註一]裡面,見道位的菩薩能現證空性,見道位初地的菩薩所證得的空性,跟佛證悟的空性本質是没有差別的,但是見道位初地的菩薩跟佛的差別是在於:初地菩薩還要不斷的累積福德資糧,將空性的體悟藉由福德資糧的不斷的累積、不斷地擴展、不斷地加深加廣,最後,初地、二地、三地菩薩配合自己的福德資糧累積乃至最後能證得佛果,圓滿空性的智慧資糧,所以必須要福德和智慧二種資糧同時積集,最後才能圓滿獲證佛的果位。 [註一]資糧道、加行道、見道、修道、無學道。 印度大成就者帝洛巴那若巴等大師們,在很多地方詳細述說累積福德資糧的重要性,在經續裡面有非常多的累積福德的方法,所有方法中,最簡略的,是七支供養 (註2)。所有累積福德最迅速的法門,都包含在七支供養之中。供曼陀羅,也可以說總攝七支供養的法,此外,也有將曼陀羅列入【供養支】或【祈請住世支】中。常見的修法也是將七支供養結合供曼陀羅來做獻供。 經典中對供曼陀羅的意涵,做了這樣的一個詮釋:我們把一切諸佛的佛土,或者是三千大千世界,以五妙欲(註3)內外各種的供養,來做獻供,此可以圓滿各種佛果位的資糧。如果以溫沙巴大師的傳承,他是把供曼陀羅列入七支供養中。如果依照菩提道次第廣論、略論來講,則是把供曼陀羅排在加行六法(註4)裡面。所以在不同的地方有不同的說法。 (註2)七支供養包括了,禮敬、供養、懺悔、隨喜、請轉法輪、請佛住世、迴向。 (註3)五妙欲也稱妙五欲,五欲供,分別為色、聲、香、味、觸五種外物的功能或其對眼、耳、臭、舌、身起的作用,以五妙欲供養神佛分別由銅鏡、琴、海螺中的香水、果實和綾羅為代表物。藏傳佛教認為這五種外物的功能有不同的涵意。就佛法而言,我們所看到的花,是以眼睛所見到的東西,因此它代表一切色塵;海螺則代表耳朵聽到的所有聲音;香是用鼻子來聞;食物味道是可以品嘗的;身體的塗香是觸覺。也就是「色、聲、香、味、觸」覺,包含了我們在世界上所覺知、所擁有的一切事物。 (註4)一、灑掃住處且安佈身語意像 二、須無諂供且端正陳設 三、以如法威儀安住且歸依發心 四、明觀資糧田 五、資糧田前修七支供 六、供曼陀羅而祈禱(三事求加)。 我們供曼陀羅,最主要是累積圓滿福德的資糧,也就是從依止善知識開始,乃至證得圓滿佛果位,希望在這一個過程當中,所有的道次第能夠在自己的心續之中生起,心裡的貪瞋癡煩惱、我執,過去所造做的惡業,都能藉此予以清淨。乃至最後證得圓滿佛果位。要用這樣的意樂來供曼陀羅。 供曼陀羅在顯教的經典裡面也有記載,它的法源來自於《金光明經》(註5)。在《金光明經》 裡面有講到供曼陀羅的意義。 在密集金剛根本續 (註6) 裡面也對供曼陀羅有完整的詳述。 供曼陀羅也分四種,分別是外曼陀羅,內曼陀羅,秘密曼陀羅,真實性曼陀羅。 (一)外曼陀羅,一般來說用各種不同的材質都可以,石頭曼陀羅,或是銅做的也可以,木頭、金、銀、珠寶等等,各種材質的曼達盤都可以當做外曼陀羅供養。供曼陀羅在以前噶當派的祖師們,他們都實修過,特別像宗喀巴大師在閉關的時候,以石曼陀羅來獻供,當手腕因時常摩擦曼達盤而受傷破皮了,仍持續修持不輟。 […]

修心七義開示 初步測試版 || Teaching on Seven Point Mind Training

目錄 Add a header to begin generating the table of contents Scroll to Top Table of Contents || 目錄 Add a header to begin generating the table of contents 修心七義 北頂法王 怙主果碩仁波切講授 修心七義釋文‧具德上師口授甘露心要 願至聖大悲無別具德諸上師一切生中歡喜作攝受廣大二資乳海中所生 斷證功德圓滿之壇城苦難眾生悲憫清涼蔭 仁王教語月輪賜妙善十萬晶月玉液所濯洗 諸佛語明妙音之相貌善說頸之莊嚴今降臨 祈賜深明速捷之智慧大悲寶藏三界眾生眼 尊者師徒(註1)以及三昆仲(註2)顯揚此道噶當金山鬘 莊嚴於頂不離作美飾廣大顯密教海諸法理 依於賢慧法王之意旨教證二法總持與弘揚 二位無比大師勝增廣世間自在三域眾生眼 袈裟舞戲雪域之怙主圓滿佛法持有之法主 慈悲自性聖者賜吉祥一切深廣佛典之心髓 二種殊勝珍寶修心理依於正士法語上師恩 喜說此法願淨心諦聽 此乃善巧方便具足大悲,聲譽如搖曳之飛幡顯揚於三域,吾等無與倫比導師釋迦牟尼佛一切經典之心要,三世一切諸佛所行之同一大道,二大車龍樹菩薩、無著菩薩以及寂天大菩薩等三者,依於佛陀意旨所善加解說之精華,通往一切種智佛地圓滿無缺之善道, 具德阿底峽尊者為世人所稱揚之《修心大耳傳教授》(註3) 。今以文殊怙主宗喀巴大師心子虛空祥尊者(註4)所著《修心日光論》之章節為依據, 略為簡說,其分二: 一、講說具尋慧者所趣入支,釋其從何流傳傳記及教授殊勝。二、開示珍寶之王教授正義。 註1 指阿底峽尊者與種敦巴大師。 註2 博多瓦、慬哦瓦、普穹瓦三位大師同出於種敦巴大師之門。 註3 […]

Palden Lhamo Short Sadhana || 吉祥天母簡修法

༄༅།།དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐུང་བ།།། 吉祥天母簡修法 Palden Lhamo Short Sadhana This is a preliminary version. Please report any mistakes and problems using the comments section at the bottom of the page. 這是初版, 請使用頁面底部的評論區通知我們任何錯誤和問題。 Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display (or hide): 請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示(或隱藏)功能: བོད་ཡིག་ | Tibetan […]

顯密雙修及受持其戒律 初步測試版 || Teaching on Practice and Vows of Sutrayana and Vajrayana

目錄 Add a header to begin generating the table of contents Scroll to Top Table of Contents || 目錄 Add a header to begin generating the table of contents 顯密雙修及受持其戒律 怙主 果碩仁波切講授 一般而言,(一個人)如果他是藏傳佛教徒,就會被認為是顯密雙修的佛教徒,也被認為是發心顯密雙修的弟子。就密法而言,也不光是西藏,中國曾經也有過密法,另外,密法也有傳到蒙古及俄羅斯的一些地方,還有就整個喜馬拉雅山區來講,也是密法興盛的地方。就歷史上的日本來講,同樣也是密法興盛的一個地方。在日本,除了目前仍流傳的密法之外,東密的祖師空海的寝宮裡面,有密集金剛的佛像,這也表示無上瑜伽部密法也曾傳到日本。 我們會覺得自己是顯密雙修的弟子。所謂顯密雙修呢,是否僅是念一部顯宗的經,然後持一些密法的咒語,這樣就認為自己是顯密雙修的弟子呢?光是如此是否即是顯密雙修呢?或者說是實修某一個法的修行者呢?,這也不是那麼簡單就可以去定論的。我們認為(自己)是大乘的弟子,那麼念誦一部大乘的經典,就會變成是大乘的佛教徒嗎?這個問題是要去好好思考的。 從基本的層面來講,我們要作一個佛教徒呢,首先要具有一個出離心,另外在出離心之上,所修行的內容以菩提心來攝受,如此就能成為大乘的佛教徒。實修不是嘴巴上念一念就可以。 以過去的歷史來講,密法在佛住世的時期並沒有廣泛弘揚。佛住世時、對大眾的傳法,主要還是小乘的內容,大乘只對少數有緣的弟子才宣說。至於密法傳授的對象,更是少數的少數。佛在傳授密法內容的時候,大都是以金剛持的形象來傳授的,因此受法弟子都是因緣具足的一些弟子。佛用口訣、訣竅的方式來傳授密法。 以印度來例,很多印度的佛教徒注重小乘的修行,或者也可以講比較執著小乘的修行,對於大乘不是那麼有興趣。也出現過大乘非佛說的講法。佛涅槃之後,後來寂天菩薩等祖師主張大乘為佛說。這種情況在印度歷史上曾發生過。另外某些人他們也有另一種主張,認為大乘的修行就是非常廣大的,這樣一來對小乘就不具有很高的興趣,認為只有大乘的修行就足夠了,於是就比較排斥小乘。還有一些認為,我只要有顯宗的修行就足夠,並不需要密法的修行,還有一部分人認為密法是非佛說。 因此就大乘跟密法來講,從彌勒、文殊到後來的龍樹父子,因為佛住世的時候大乘與密法的內容並沒有廣為弘揚,因此等到龍樹父子為大乘的義理與密法,作了更多的詮釋,闡明大乘與密法的內容,世人才能逐漸認識大乘與密法的不共與殊勝,消弭對大乘與密法的偏見與誤解。 西藏也有類似的情況,藏傳佛教有前弘期及後弘期等二段時期,在前弘期、後弘期中間的一百多年,佛法因造受刻意的破壞而衰落(朗達瑪滅佛的時期)。到了後弘期的開端,有叫做智慧光、功德光二位藏王以虔敬而堅毅的信念,甚至犧牲生命,終於得以邀請阿底峽尊者入藏,重新將清淨的教法弘揚於藏地。阿底峽尊者將小乘、大乘、密法,這所有的內容有次地的作為一個人成佛的法門。之後的西藏大致依循道次地修行的過程,其開端就是源自於阿底峽尊者。 西藏的祖師–仁達瓦大師,他曾說過:「作為佛說的經典我們不能用“這是好的經”、“這是壞的經”,這樣用好壞來作分別是不對的。」另外,以“這是聲聞乘”、“這是獨覺乘”、“這是菩薩乘”,而生起分別教法高低的心念,這都是不對的。如果作這樣子的分別取捨,他認為犯了捨法罪。 宗喀巴大師在廣論當中也有提到,作為整個佛法的修行而言,一切法門都是我們的實修法門,如果說因為分別小乘的法、大乘的法,而產生高低之分的話是不對的。作為小乘弟子也是一樣的,如果他對四諦十六行相的內容如果沒有產生定解,就有可能會捨棄大乘的法門,同樣的密宗的一些法門他也有可能捨棄。這就是因為對小乘教法的理解不夠的緣故。 同樣作為菩薩乘的修行來講,有因乘、果乘,顯宗、密宗。以顯密教法而言,一樣要理解,作為一位實修的人,任何一部佛經都是成佛的法門、成佛的方便,不能作“這是好的”、“這是壞的”、“這是需要的”、“這是不需要的”,這樣子區別對待。對於宗義上來講也是一樣的,“這是小乘的宗義”、“這是大乘的宗義”,然後認為一個是劣的,一個是優的好的。作這樣的區別也是不對的,這一切都犯了捨法罪。 作為佛弟子,應該要理解佛所說的一切經,都是依據眾生因緣、根器來說的,某些說法都是為了息滅輪迴的苦難,某一些法是針對利根的弟子而宣說,是為了成就一切遍智的果位。只要是佛說的都是成佛的法門,不能對教法作取跟捨。 比如說我們要去一個很遠的地方,這個人的興趣是不高的,因此為了善巧的度化他,我們先指一個距離比較近的地方,說那個地方有很多美好的事情,景色也是不錯。這就如同聲聞乘的內容。到達這個地方之後,再跟他說,另外有個地方更為美好,就像是公園,這樣就如同大乘的法,因此佛所有的說法都是依照次第,善巧度化眾生的方便。 種敦巴曾經如此讚歎他的上師—阿底峽尊者:尊者所傳授的教法都可以付諸實修。在座的各位都有聽過《菩提道次第廣論》的內容,廣論的內容即是將佛經的內容依循次第融攝,從如理依止善知識直至成佛的實修內容。總而言之,佛宣說的一切教法都是成佛的方法。因此應該要知道,所有的佛法都要當做自己實修之用,要知道如何作為道用。 我們坐在四方形的坐墊上,可以修行所有的法門。這方形的坐墊有一種解釋是說:坐在上面可以修出離心的內容、菩提心的內容、空性的內容、跟密乘的內容,這就是方形坐墊的象徵的意涵。 因此作為顯宗及密宗的內容都用因跟果的方式來理解,它具有因果的次第。這個內容有二部經典《大釋》及《無垢釋》中有提到,就顯密來講,它是因跟果的次第。同樣作為密法來講,我們都知道,是要以顯宗的修持作為基礎。密法的修行,需要修持出離心與菩提心,因此顯宗的內容,對於密法而言就是共同前行的基礎。 就顯宗來講,如同我們所知道的,主要的修行需要有發心,要發菩提心。行的部分來講就是六度(六波羅密多),這就是顯宗主要的內容。就密法而言,金剛頂髻的密續當中也有提到,為了生命我們也不能捨棄菩提心,同樣的為求到達彼岸,也不能捨棄六度的佛子行等修行。這樣可以看出來密法對顯宗修行基礎的要求。 我們在接受密法灌頂時候,需要受持菩薩戒與密咒戒,從這裡我們可以知道顯密雙修的重要性。廣論首先提到,道之根本是依止善知識,之後是所謂的修道次第是什麼,這都是我們所知道的。首先我們所需要的,就是要知道尋找一位大乘的具格的善知識,從感念恩德這樣的心情下去依止。之後所有的修行次第的展開。在密法中,對一位具格的上師,弟子要將其觀為佛金剛持。我們念誦課本的時候也有提到,上師具有四種身的性質,因此他是佛的總集、法的總集、僧的總集、本尊的總集,以這樣子總集的方式將上師觀為佛金剛持,密法裡面是要這作這種觀想的,這也是我們所知道的。 因此我們在念誦的六座上師瑜伽,其實也是將顯密的內容結合在一起。像皈依的部分、發心的部分,之後有四無量心,後面是發心,發心的時候有願菩提心、行菩提心。這些內容結合了廣論中依止善知識的內容,或者說在修行廣論依止善知識的內容的時候,是將密法的六座上師瑜伽結合在一起修的。 如果是有接受過無上瑜伽密續本尊的灌頂,儀軌的內容會有對佛金剛持、對上師的一些讚頌,讚頌結束之後就會有一些供養,叫做真實意的供養。供養包含外的、内的、密的供養,之後有一些獻曼達的內容,再之後會有光明與幻身的修行。因此簡單的來看,顯宗內容與密法的內容彼此是結合在一起,而作實修。 一開始是從小乘的教法入門,在小乘所提到的 “苦集滅道”四諦,首先所提到的就是苦諦,苦諦包含無常的觀修。從苦諦著手是因為我們需要知道自己的處境,了解目前自己的狀況是什麼。另外,我們的願望是離苦得樂,而且是希望究竟的離苦得樂,不是暫時的離苦得樂–時而快樂時而痛苦,這並非我們的願望。要究竟的離苦得樂,就需要依照道次第修持。 我們從出生開始就面臨著死亡,生就是死的因。廣論中提到死無常的內容,從生這一刹這一切就是無常的,直至死亡的出現,這一切都有壞滅、死亡的性質。每個人都免不了一死。因此,廣論裡面就提到必死無疑的三個內容,再來說到死無定期,後面又說到在死亡的時候唯有佛法才有助益。 去思維必死無疑的內容,就是我們一定會死亡,因此修行對我們來講是有幫忙的。其次,因為死亡隨時有可能出現,因此修行要從當下就開始。最後,在死亡的時候,只有佛法才有助益,因此我們的實修也只能選擇佛法。這些也都屬於死無常的修行。觀修無常非常重要。從對色法的了解開始,到最後成就一切智,這中間包含很多的內容。但是對色法的瞭解,是排在前面,它是對實際狀況的瞭解,並將其運用在自己的修行上,就是從觀修死無常開始,同時也包含暇滿難得的內容。 […]

供曼陀羅法暨三主要道開示 初步測試版 || Teaching on Mandala Offering and three principle aspects of the path

暇滿難得

Eight Verses of Training the Mind || 修心八偈

by Geshe Langri Thangpa || 朗日塘巴著

Amitayus Short Sadhana || 無量長壽佛 簡修法

無量長壽佛 簡修法Amitayus Short Sadhana NGHI QUỸ HÀNH TRÌ PHẬT VÔ LƯỢNG THỌ Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display (or hide): 請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示(或隱藏)功能: བོད་ཡིག་ | Tibetan Text | 藏文, 中文 | Chinese Text, English Text | 英文, Tiếng Việt | Vietnamese | […]

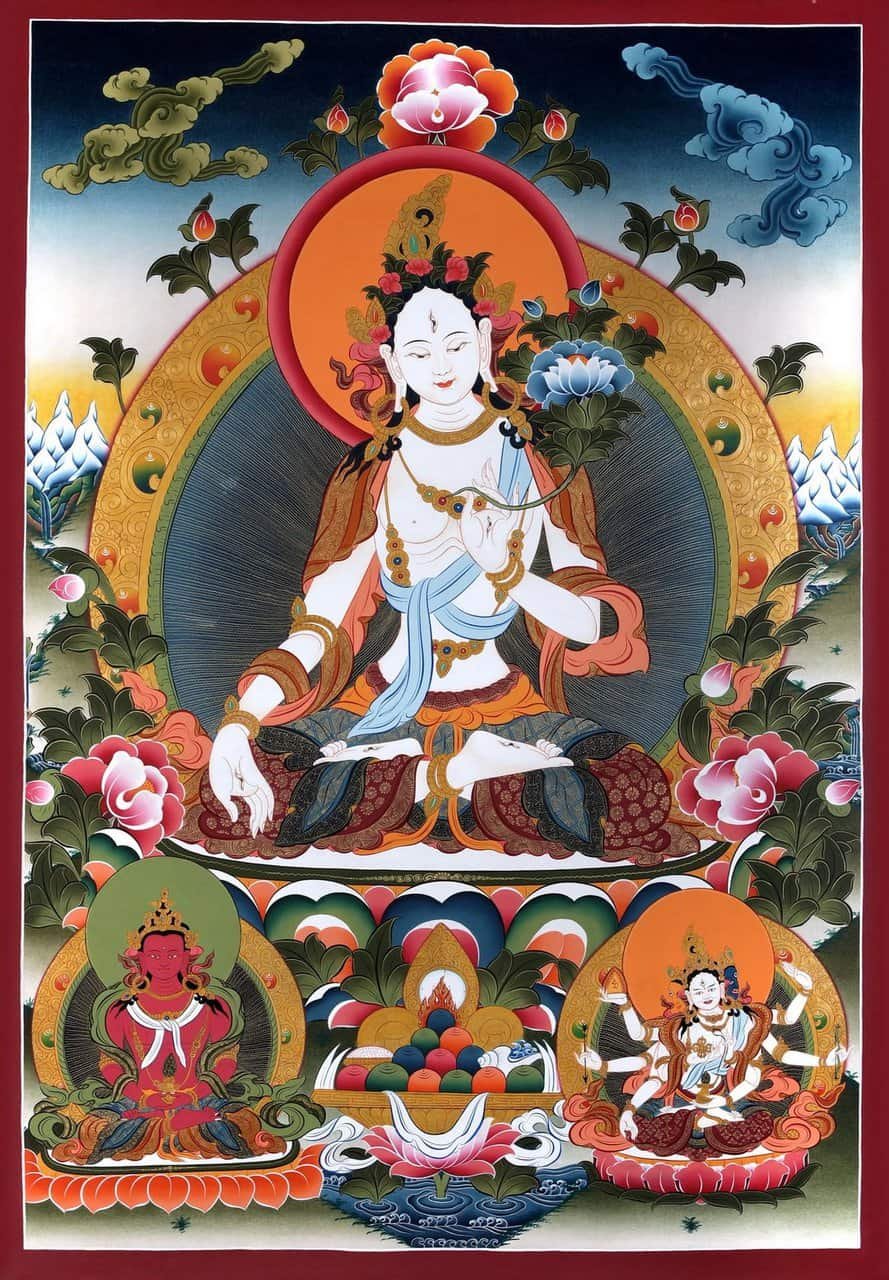

White Tara Short Sadhana || 白救度佛母簡修法

Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display (or hide): 請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示(或隱藏)功能:བོད་ཡིག་ | Tibetan Text | 藏文, 中文 | Chinese Text, English Text | 英文, Tiếng Việt | Vietnamese | 越南文中文藏音 | Chinese Tibetan phonetic, English Tibetan phonetic | 英文藏音 重要: 未得灌頂者請勿下載修誦。 請勿轉發給沒有得到灌頂的人。 Important: […]